対談コラム

【スタッフ対談】#13|毎年恒例、2026年トレンド予想!家づくりで今年流行りそ…

家づくりコラム

こんにちは、山梨県甲斐市のひかわ工務店です。

家づくりを検討している「虫苦手さん」にとって、新築でも虫が出るのか?対策はあるのか?といった心配はつきものですよね。

賃貸住宅なら最悪の場合引っ越してしまうこともできますが、戸建て住宅ではそう簡単に住まいを移すことができませんから、虫が苦手な人ほど家づくりに慎重になってしまうかもしれません。

家づくりの間も、住み始めてからも毎日ワクワクできる暮らしを送ってほしい!

そんな思いで今回は、虫苦手さんに伝えたい新築戸建ての虫事情・虫に遭遇しにくい家のつくり方を解説していきます!

ぜひ家づくりや土地選びの参考にしていってくださいね。

※虫苦手さんへ伝えたいシリーズのPart2はこちら!

【目次】

POINT01:「新築なのに虫が出た」は意外とあるある?

POINT02:新築住宅の主な「虫の侵入経路」は?

①窓

②壁付けの排気口・給気口

③外干しの洗濯物

POINT03:新築に出るのはどんな虫?

POINT04:虫が多い地域はどうやって調べられる?

POINT05:家づくりで気を付けたいのは「窓」の選び方!

①「掃き出し窓」のない設計にしてみる

②窓の開閉方法に要注意!網戸の細かさも

③奥の手として電動シャッターもあり

④ウッドデッキをつくるなら「下」の空間に注意

POINT06:やってはいけない虫対策ってあるの?

まとめ:虫苦手さんは特に「窓」の対策を重視!

実は新築の住宅でも、家の中で虫が歩いていたり、謎の虫が息絶えていたりすることは珍しくありません。

這う虫に遭遇するとまず「床下から出てきたのかな?」と疑ってしまうところですが、近年増えている「基礎断熱」の家では床下空間まで室内として扱い”密閉”されています。

基礎から床下空間へ虫が侵入している……ということは基本的に考えられないのです。

そのため床下を覗いてみて虫がいるのを確認した場合は、どこかから家に入ってきて床の上を歩いていた虫が、床下に落ちて住み着いたという可能性が第一に考えられます。

床下は暗くて湿気もあり、天敵が来ないため虫にとってはかなり好条件な住処です。

ということは、何よりも「虫を侵入させない」ことが大切であることがわかりますね!

基礎断熱についての解説はこちら

新築かどうか、戸建てか集合住宅かに関わらず、虫の侵入が最も多いのは「窓」です。

特に引き違い窓※はごく小さな虫が侵入できる隙がいくつかあるため、窓を開けなくても虫が入ってくることが可能な構造になっています。

※引き違い窓

引き戸のように横スライドで開ける窓。スライドできる窓が2枚なら引き違い窓、1枚だけなら「片引き窓」と呼ぶ。

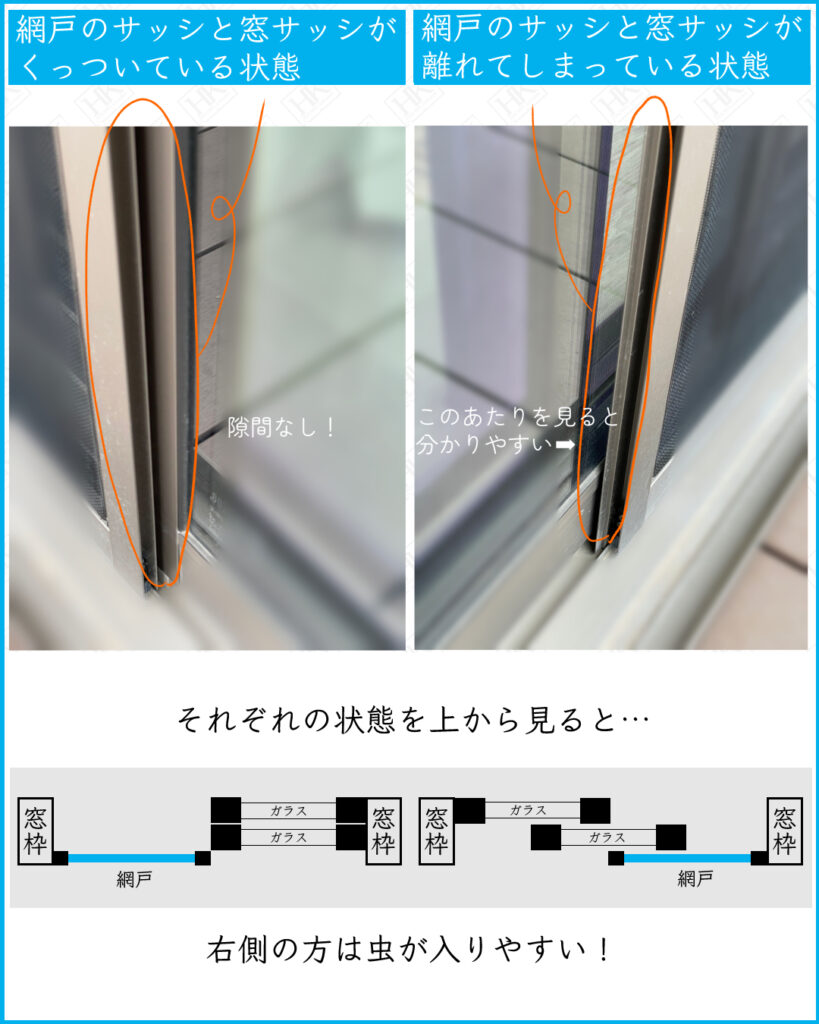

換気や涼をとるために網戸の状態で窓を開けておく場合には、引き違い窓の「開け方」にも注意が必要です。

網戸のサッシと窓のサッシがぴったり重なるように開けることで、網戸と窓の間にできる隙間をある程度塞ぐことができます。

逆に隙間が開いたまま網戸にしておくと、大きめの虫でも自由に行き来できる状態になってしまうんです。

多くの場合は、引き違い窓の”室内側にある方”だけを開けて網戸にすると隙間が塞がった状態になります。

網戸にする際は、網戸自体に歪みがないか、窓と網戸の間に隙間ができていないか、を毎回確認したいですね!

ちなみに最初にお伝えした「ごく小さな虫が侵入できる隙」というのはまた別で、引き違い窓の構造上なくすことのできない水切り(排水用の小さな穴)であったり、レール上をスムーズに滑らせるための戸車(コロ)のある空間であったりと、複数個所あります。

これらを埋めてしまうと引き違い窓としての機能が失われてしまうため、どんなに小さな虫でも苦手!と自負のある人は開き窓(ドアのように開閉する窓)やすべり出し窓※、思い切ってFIX窓(開かない固定窓)を採用する方が安心かもしれません。

※「すべり出し窓」

見た目は開き窓に似ているが、構造が異なる窓。

開き窓はそれこそドアのように蝶番(ちょうつがい)で窓の開閉を支える一方で、すべり出し窓は窓枠の上下または左右に取り付けた部品で開閉を支える。

例えば「縦すべり出し窓」の場合は、窓枠の上下に取り付けた部品に支えられて窓が開閉する。

なぜ開き窓やすべり出し窓の方が安心なの?

開き窓や滑り出し窓はどちらもドアのようにパタンと閉まるため、閉じている状態だと窓枠の小さな隙間(ゴムパッキンなど)が塞がる仕組みになっています。

引き違い窓と同じく開閉の際はノーガードになってしまいますが、閉じている状態で比べると、開き窓やすべり出し窓の方が虫が侵入しにくいと言えるのです。

※開き窓やすべり出し窓でも、経年劣化などによって窓に反りが発生すると、部分的に隙間が開いてしまう可能性があります。特に、縦に長い形の窓には注意が必要です。

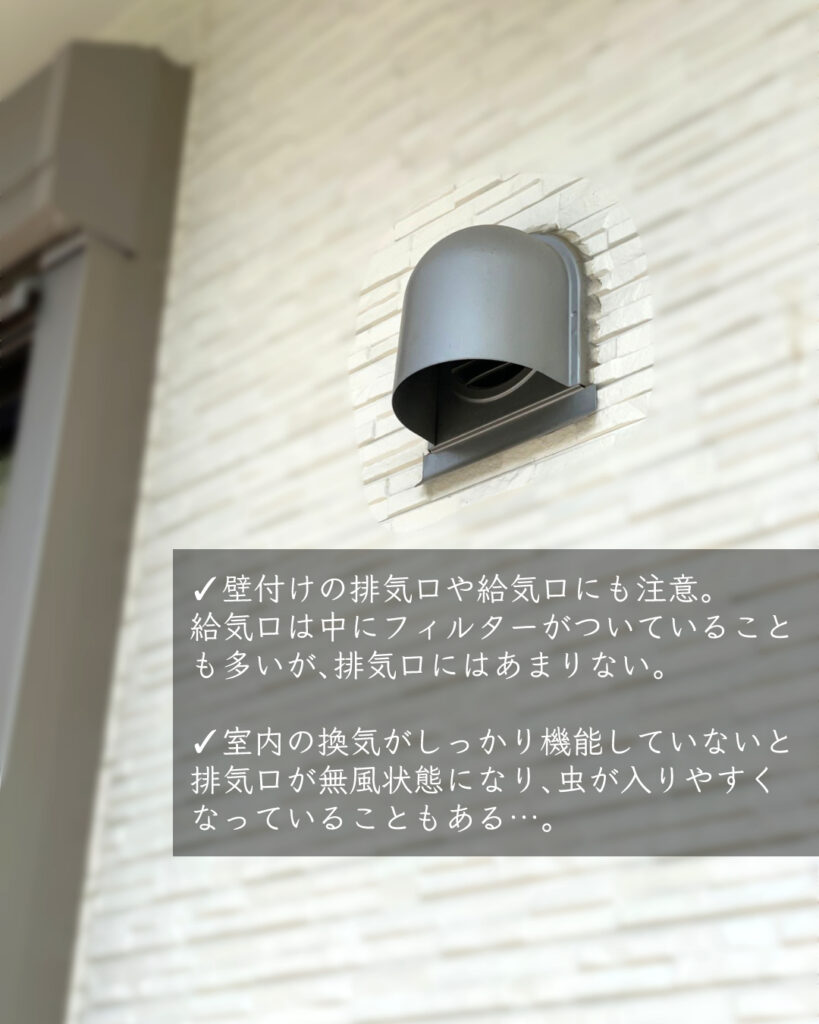

排気口や給気口が壁付けになっていて、屋外と直接つながっている場合にも注意が必要です。

※排気口……部屋の中の空気を外に出すための通気口

※給気口……部屋の中の空気を外に出すための通気口

ほとんどの場合、排気口・給気口の屋外側ユニットには金網がついているのですが、この金網は網戸よりも網目が大きいことも多く、小さな虫が侵入しやすくなっています。

給気口は花粉などをブロックするためのフィルターをつけて虫もブロックできる、というケースも多々あるのですが、排気口の場合は目の細かいフィルターがついていることはあまりありません。

排気口は外に向かって空気が流れているので、虫にとって「向かい風」になるから侵入できない……と考えられますが、実はきちんと換気できていない場合も多いんです。

一般的な壁付けのパイプファン(換気扇)などはあまりパワーが強くないことも相まって、例えばキッチンの換気扇を「強」モードで稼働した際に、部屋の反対側の壁についているパイプファンから空気が逆流して入ってくる!なんてことも起きてしまいます。

フィルターのない排気口から空気が逆流してくる場合、その周辺にいる小さな虫はその流れに吸い込まれて金網をすり抜け、室内に入り込んでしまいます。なんと恐ろしい話でしょうか……。

建築時に決めた換気計画を妨げないよう、暮らし方への注意やこまめなお手入れは欠かさないようにしてくださいね!

洗濯物を屋外に干している場合は、干している間に服の中に虫が入り込んでしまう可能性があります。

衣類の外側にひっついてくれていればまだマシで、裾や袖から内側に入って一休みしていることもありますよ。

白い衣類やシーツに関しては、暗くなるまで干しているとカメムシやガなどが卵を産み付けることも……。

暗くなってくると急いで洗濯物を取り込むことが多いので、虫にも卵にも気が付きにくく、そのまま畳んで収納してしまったらと思うとゾッとしますね。

1~3に挙げた場所ほどではありませんが、エアコンのドレンホース(本体庫内の結露した水を屋外へ排出するホース)からの虫の侵入も、実際に起こり得ます。

夏場のエアコン稼働中であれば、ドレンホースの中に結露した水が流れているため虫の侵入は少ないと思いますが、エアコンを使用しない時期に侵入し、巣を作って越冬するケースもあるようです。

ドレンホースの先に防虫キャップやストッキングをつける虫対策がよく紹介されますが、エアコンの本体(室内機)から入り込んでホースで息絶えることも多いので、ホースにキャップをつける場合は定期的な清掃もお忘れなく!

大人の服や鞄でも起こり得ることですが、特に遊んで帰ってきた子どもたちの服や鞄に虫がくっついてor潜んでいるというケースもあります。

大人も含めて、帰ってきたら玄関前で虫チェック!と周知しておくのもいいかもしれません。

でもこういう災難って、急いでいる時ほど起きたりもするんですよね……。

ほかにも気を付けたいのは、段ボール!通販だったり、スーパーでテイクフリーになっていたりして便利な段ボールですが、入手した時にはすでに虫の卵がついている場合もあります。

家に持って入る前によくチェックする&リサイクルステーションなどで早急に捨てるのが吉です。

観葉植物は土を使うため、最初から虫が住んでいる可能性もありますし、外から入ってきた虫が定住することもあります。

特に、庭でプランターを使って育てている植物を台風から守るため玄関の中に入れる、といった場合には虫も一緒に家の中に招いてしまっているかもしれません。

プランターで植物を育てる際には、大雨や暴風の際の対処法も一緒に考えておけるといいですね。

新築かどうかとは関係なく、その地域で繁殖している虫が侵入してくるケースがとても多いです。

近くに果樹園や畑、森などがある場合には虫の生息量が多いため、人家に侵入してくる確率も高くなると考えられます。

特に嫌がられることの多いカメムシに関しては、スギやヒノキがある場所で繁殖すると言われているため、森林が近い地域ほどカメムシとの遭遇率も高くなりそうです。

クモはわりとどんな地域でも遭遇しやすいのですが、家の中にいる虫を食べてくれるので一匹や二匹なら見逃すという選択肢もあります。そうは言っても「一匹でもこわい」派の方は、できれば窓から逃がしてあげてくださいね。

また多くの方が不快感を覚える「G」が出たという場合は、新築であれば窓や玄関から侵入した可能性が高いと思われます。

ヤツは元々巣を作って住むというより“住める場所で集団生活”をしている生き物なので、侵入後に洗面台や洗濯機の下、キッチンの奥など湿気が多い場所の暗い部分にたどり着き、定住されてしまう可能性も否めません。

逆に言えば風通しがよく、隅々まで除湿できている家ならば、侵入することはあっても住み着く可能性は低いということになりますね!

自分が住みたい地域、買いたい土地のある地域の虫事情については、範囲が狭すぎてネットでもほとんど調べることができません。

同地区に住んでいる知人友人がいれば、その人たちに実際の状況を聞いてみるのが確実です。

現地に出向き、庭仕事をしているご近所の方に声を掛けて聞き込みをしてみるのもいいかもしれません。

また、周辺の住宅やお店の様子を見てみることでも分かることがあります。

昼間に洗濯物を干している家が少なかったり、夜のコンビニのガラス窓にカメムシ等の虫が多数飛来したりしている地域の場合は、もしかしたら虫が多く生息しているのかもしれません。

洗濯物の外干しをしているかどうかに関しては、虫以外に牛舎などが近い、野焼きの習慣がある、といったほかの理由も考えられますので、やはり周辺住民にお話を聞けるといいですね。

隣家が家庭菜園をやっていたり、多量の雑草を放置していたりする場合も虫の飛来が多いかもしれないので、売り土地を見学する際には隣家の状況も見ておきたいところです。

POINT02でも解説した通り、新築住宅への虫の侵入経路として最も多いのは「窓」を経由したルートです。

虫苦手さんの家づくりの際には、窓の種類やつける位置などを特に気を付けて考えていきたいですね!

掃き出し窓とは、底辺が床に面している窓のことです。

箒での掃き掃除がメインだった時代に「ごみを外へ掃き出す窓」として使われたため、掃き出し窓と呼ばれるようになったようですね。

現代では掃き出し窓と言えば、多くの場合は「LDKから段差なくベランダに出るための窓」といった使い方をされています。

さらに言えばドアのような押したり引いたりの「開き窓」よりも、スライドして開ける「引き違い窓」の方が採用率が高い傾向があります。

つまり……ベランダと段差のない高さに、隙間がある構造の「引き違い窓」を採用することによって、より虫が侵入できる状況になりやすくなっているんです。

(今回は虫の侵入についてのお話なので否定的な印象になってしまいますが、掃き出しの引き違い窓自体は便利な窓ですよ!)

ひかわ工務店のおすすめは、FIX窓(固定窓)とすべり出し窓or勝手口を組み合わせて、大きなひとつの窓のように見せる方法です。

自然光を取り込むためのFIX窓を並べて、換気のために窓を開けたい人は一部を腰高のすべり出し窓に。ベランダに出るために窓を開けたい人は勝手口を組み込むことで、隙間を減らすことができますよ。

開き窓でなくすべり出し窓をおすすめしている理由

すべり出し窓は半開きの状態にすることができるため、開き窓より効率的に風を取り込める&風に煽られて壊れるリスクが低いといった傾向があるほか、窓の外側を室内から清掃できるというメリットもあります。

また同じ大きさの開き窓と比べると、窓を開けた時の開口面積が小さくなるため、防犯性からもすべり出し窓の方をおすすめしているんです。

開き窓は引き違い窓に比べて隙間が少ないのですが、開閉にはちょっと注意が必要です。次の②の項目で説明いたします!

実は窓の開閉方法によっては、網戸を経由して虫の侵入を許してしまうこともあります。

例えば開き窓やすべり出し窓の場合、窓が外側に開いてしまうため、どうしても網戸は”窓の内側”につけなくてはなりませんよね。

(室内網戸にもアコーディオン式やロール式など種類がありますが、今回は割愛させていただきます)

開き窓やすべり出し窓の開閉方法が「カムラッチハンドル」を使った開閉である場合、室内網戸の扱いには特に注意が必要です。

カムラッチハンドルはドアと同じように、開け閉めする窓の本体にハンドルがついており、ガチャッとレバーを引き上げてロックを外し、そのまま押し出せば窓が開く、という仕組み。

この開け閉めの動作をするためには、必ず室内網戸を開けなくてはならない……というのが重要なポイントなんです。網戸を開けないと、ハンドルを掴むことができませんからね。

この場合、虫の侵入を確実に遮断するためには、窓を開ける際に網戸と周辺にいる虫を追い払う必要が出てきます。

窓をよく開け閉めする暮らし方をする場合は、開き窓やすべり出し窓を開けるたびに網戸をはたいたり、スプレーを噴射したりするのはかなり億劫です。

その場合は、窓の開閉方法に「オペレーターハンドル」を使っている商品を選ぶのがおすすめ。(断熱窓大手のYKKやLIXILにも主力ラインナップとして取り扱いがあります!)

オペレーターハンドルの場合は、室内網戸よりもさらに室内側にハンドルがついており、ハンドルのロックを外してくるくる回すことで窓の開閉を行うことができます。

網戸を開閉する必要がないので、たとえ窓の外に蚊柱があったとしても室内に侵入されることはありません。

ついでに、引き違い窓での「網戸の細かさ」についても触れさせてください。

網戸の目の細かさは「メッシュ」という単位で表されますが、一般的な網戸商品は大体18メッシュ(ひとつの網目が1.15mm四方)という細かさでつくられているようです。

18メッシュは網戸メーカーの研究によって通風と防虫のバランスがいいとされる細かさなのですが、厚みが1mm以下の虫なら侵入できる大きさでもあります。

レアケースではありますが、もし建築予定の土地周辺で「1mmくらいの小さい虫が家の中によく入ってくる」といった情報があれば、あらかじめもっと目の細かい20メッシュや24メッシュの網戸を設定しておくのがいいかもしれませんよ。

虫対策のためだけに導入するには高額ですが、総合的に考えると電動シャッターの導入もありかもしれません。

窓を開けることなくシャッターを下ろすことができるため、窓の開閉による虫の侵入をなくすことができますし、最も周知されている「スイッチひとつで開閉できる」というメリットがとても大きいですよね。

高価格帯のものではシャッターを任意の位置で止めたり、風を通すことのできる採風タイプがあったりと、実はキッチン並みにこだわって採用する人も多いんです。

商品によってはタイマーで制御することによって、スイッチに触れる必要すらなくなるという便利な電動シャッターもありますよ。

窓のすぐそばにウッドデッキをつくる場合は、デッキの下をどうするかは必ず担当者と相談してください。

ウッドデッキが完成した後に防草シートを敷くのはかなり骨が折れてしまうため、デッキをつくる前に防草シートを敷く、あるいはコンクリートを打って雑草を防止する必要があります!

ひかわ工務店のオーナー様邸ではタイルデッキを採用することが多いのですが、タイルデッキの土台もコンクリートなので雑草が生えてきません♪

テラスで家族団らんを考えているという場合には、ウッドデッキ以外のデッキもぜひ検討してみてくださいね。

虫を見つけて退治・処分することに対するストレスも心身に悪影響があると思いますが、だからといって人体の健康を害する虫対策を行ってしまうのは良くありませんよね。

例えば……

① 排気口から虫が侵入しそうなので、排気口をテープなどで塞ぐ

→計画通りの換気を行えなくなり、室内に汚れた空気がとどまるようになってしまいます。

② 給気口の外に蚊などがたくさんいたので、給気口に防虫スプレーを吹き付ける

→家中に防虫スプレーの成分がまき散らされ、呼吸や食事によって体内に入ってしまう可能性があります。

などが挙げられます。

家の構造や性能によって注意点が変わる場合もありますので「この虫対策って、やって大丈夫なやつかな?」と少しでも疑問に思ったら、家づくりの担当者に問い合わせてみてくださいね!

逆に虫対策だけでなく家や人の健康も守れる方法としては、除湿して室内を乾燥させる・空気を循環させて風通しをよくする、といったことがおすすめです。

多くの虫は暗くてジメジメした場所を好むため、エアコンや扇風機、サーキュレーター、シーリングファンなどを活用して風の流れを促してあげるのも効果的ですよ。

虫の出る・出ないに関しては、基礎断熱の新築戸建ての場合、大まかに分けると「その地域に特定の虫が多く生息しているかどうか」細かく分けると「窓をよく開けるかどうか」が大きく関わってきます。

絶対に家の中で虫を見たくない!という場合は、掃き出し窓や引き違い窓を減らしつつ「極力窓を開けない暮らし方」ができれば最も大きなリスクを避けることができるため、比較的安心して過ごせるのではないかと思います。

窓を開けなくても空気が綺麗で循環していて、家の中でしっかりと洗濯物も乾く。そんな家に住むことが理想かもしれませんね。

奇しくもこの条件が揃っているひかわ工務店の家。

気になった方は、ぜひ一度見学会にいらしてみてください!

虫苦手さんへ伝えたいシリーズのPart2はこちら!