対談コラム

【スタッフ対談】#13|毎年恒例、2026年トレンド予想!家づくりで今年流行りそ…

家づくりコラム

こんにちは、山梨県甲斐市のひかわ工務店です。

皆さんは、気密性や断熱性の高い「高性能住宅」にどんなイメージを持っていますか?

特別なことをしなくても快適で、綺麗な空気が流れているといった感じでしょうか?

実は高性能住宅で快適&清潔に暮らすためには、性能の高さに合わせた暮らし方が必要なんです。

今回のブログではその中から「加湿」の必要性についてご紹介していきます!

「性能のいい家に住みたい」と思っている方は必読な内容ですので、ぜひ最後まで読んで参考にしていってくださいね♪

※このブログで表現している「高性能住宅」は高気密・高断熱な”だけ”ではないのですが、解説すると全体が長くなってしまうためお時間のある方はこちらのページもご参照ください。

目次

POINT1:暖かい家ほど乾燥しやすいのは”自然のメカニズム”

POINT2:高性能住宅で必要な一日の加湿量は?

POINT3:高い性能に合った暮らし方とは?

POINT4:加湿器を置くおすすめの場所は?

番外:逆に夏場には除湿器が必須になるってこと?

「性能が良い家は乾燥しやすいらしい」と聞いたことのある方も多いかもしれません。

確かにその通りで、結論から言うと性能が良い家が乾燥しやすいのは”家の中がずっと暖かいから”なんです。

暖かさと湿度は、関係ないようで非常に深い関連があります。

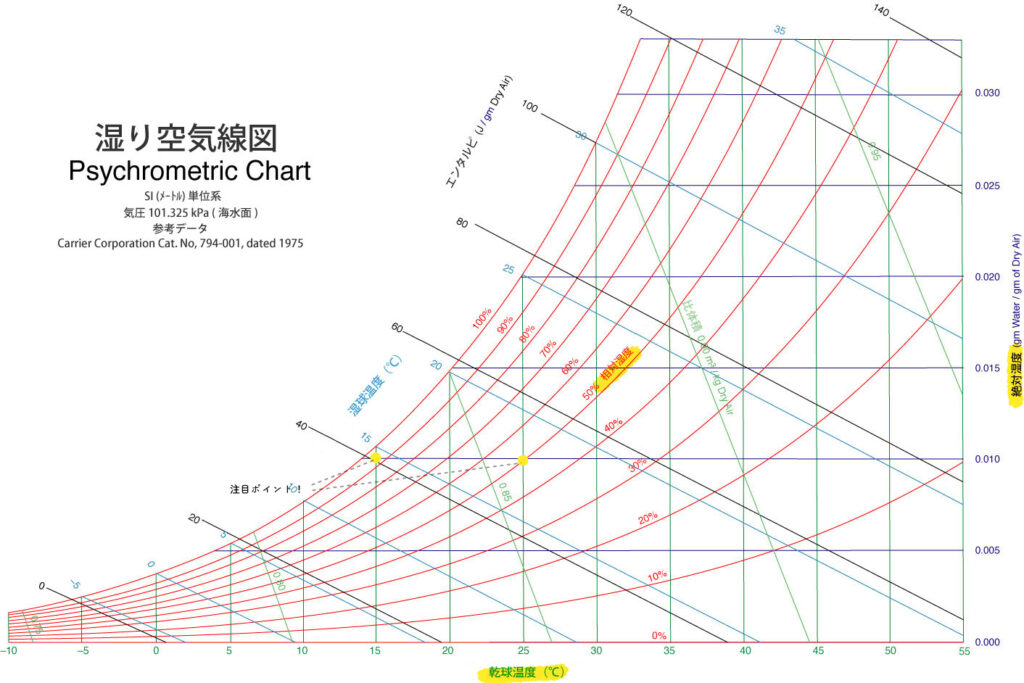

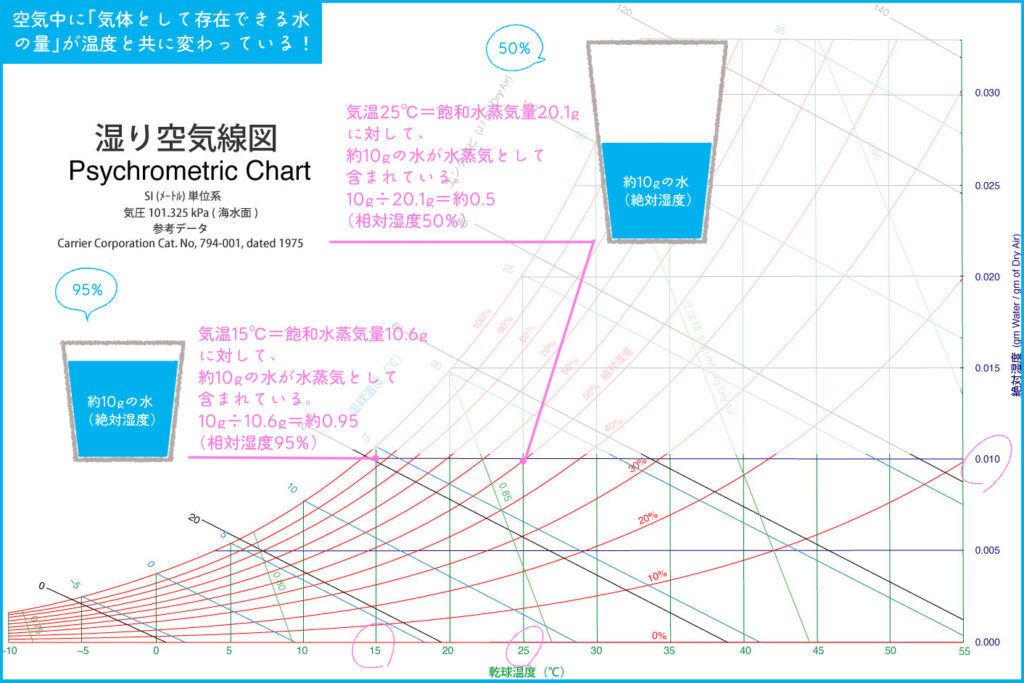

下の図は「湿り空気線図」という、空気の温度と湿度の相互関係を表したものです。

いろいろな線がありますが、今回注目してほしいのは赤い曲線(相対湿度)、緑の垂線(乾球温度)、紫色の水平線(絶対湿度)の3つです。

相対湿度と乾球温度は、よく目にする「温湿度計」に表示される湿度と室温のことと考えればOK。

絶対湿度は”湿度”とつく名称なので分かりにくいのですが、今その空間に含まれている水蒸気の量(空気1kg≒1㎥あたり)を表しています。

この図によると

・温湿度計に「室温15℃・湿度95%」と表示されている時の絶対湿度(水蒸気の量)

と、

・温湿度計に「室温25℃・湿度50%」と表示されている時の絶対湿度(水蒸気の量)

はほとんど同じということが分かりますよね。

そう、空気中に含まれる水分の量が一緒でも、室温が高くなると相対湿度は低くなるんです!

この現象は、空気の飽和水蒸気量(水蒸気を保てる限界の量)が温度によって変化するという性質によって起きています。

相対湿度100%の時が飽和している状態なので、湿り空気線図で相対湿度を示す赤い線の100%のラインを見てみると分かりやすいですね。

この赤いラインの通り、温度が高い時ほど水蒸気(気体)を保てる量(飽和水蒸気量)が大きくなるので、相対湿度が低い=乾燥を感じるようになるということなんです。

この図を見て「15℃でも25℃でも、水蒸気の量が10gで一緒なら同じくらい潤ってるってことじゃないの?」と疑問に思う方もいますよね。

そんな時は空気の目線で考えてみると分かりやすいかもしれません。

室温25℃湿度50%の時の空気からすると”まだまだ水蒸気を募集中!”な状態。潤いが欲しいので、人体も含めてそこら中から水分を奪っていきます。

肌の水分が奪われて乾燥を感じる……となれば想像に易いですね!

つまり、暖かさを保つことのできる高性能住宅は、空気の乾燥しやすい状態を保つ家でもあります。

だから高性能住宅での冬の暮らしには「加湿器の使用」が必須になるんですね。

ひかわ工務店のおすすめとしては、例として32坪くらいの家で、冬場に室温23℃前後、湿度50%台で快適に暮らすためには自然加湿(洗濯物や洗い物などから出る水分による加湿)とは別で1日に14Lほど加湿することをおすすめしています。

換気性能がしっかりと働く高性能住宅の場合は、2時間以内に部屋の空気がすっかり入れ替わります。つまり外の乾いた空気と入れ替わってしまうため、加湿器を利用しながら積極的に加湿していく必要があるんです。

そこで重要になるのが、性能に合った暮らし方。

より効率的に加湿を行うための計画が必要になるんです。

性能に合った加湿を行うため、効率を意識しなければ「大容量の加湿器を買ってとにかく加湿する」ことになります。しかし、大きな空間を十分に加湿するためには複数台の大きな加湿器が必要になり、電気代も高くついてしまいますよね。

性能に合った加湿を行うための「性能にあった暮らし方」は、加湿器の使用と並行して、加湿器”以外”の加湿をうまく利用する暮らし方です。

これをひかわ工務店の家で実現するために、下記のような暮らし方を推奨しています。

家族がお風呂に入り終わった後も浴室の蓋や扉を開けておくようにする

→湿度の高い浴室の空気を居住空間にもシェアする

吹き抜けなど大きな空気の流れがあるところに部屋干し(洗濯物)をする

→乾く際に放出される水蒸気を空気の流れに乗せる

これはしっかりと換気のできる換気システムと、その機能を生かせる換気計画を立てている本当の高性能住宅だからこそできることです。

ひかわ工務店の家では空気の流れをスムーズにして、部屋の隅に汚れた空気が溜まることのないよう、浴室も含めたほとんどの部屋に通気用の開口を設けています。

住む方のご要望次第で開口を設けないこともありますが、開口を設けて家中の空間がつながることで、より効率よく家中に快適な空気を送り届けることができるということなんです。

(臭いの出る場所にはピンポイントに排気口を設置することで、嫌な臭いが空気の流れに乗らないようにしています)

家の隅々まで穏やかな空気の流れができているので、入浴後に浴室の扉を開けていても湿気が溜まらず、周囲がじめじめすることもありません。

信じがたい暮らし方だなぁと思う方もいるかもしれませんが、一度ひかわ工務店の家を見ていただければ腑に落ちるので、お客様邸の完成見学会やモデルハウスの見学にいつでもお越しいただければと思います!

換気システムがしっかりと働き、空気の穏やかな流れが常にできているのが高性能住宅の特徴です。

特に吹き抜けやリビング階段といった大きな上下つながりの空間があると、シーリングファンを利用して上下階の温度差&湿度差を減らすことができます。

その大きな空気の流れに乗せて、加湿器から出る水蒸気たっぷりの空気を家中に届けるために、加湿器を置くなら「二階の廊下から吹き抜けに向かって」の設置をおすすめしています。

よく、棚の上に加湿器を置いていたら床がびしょ濡れになっていた、なんて話を聞くように、加湿器から出た水蒸気が周りの空気に完全に溶け込むには思った以上に”落差”が必要なんです。

吹き抜けほどの落差があればさすがに床が濡れることはありませんし、空気の流れも大きいので効率的に水蒸気を運んでもらうことができますよね♪

これから家づくりをするので二階の廊下から吹き抜けに向かって加湿器を置こう!という方は、二階廊下へのコンセント設置&余裕があれば水道も設置できると、かなり効率よく加湿を行うことができると思いますよ。

換気がしっかりできて、2時間以内に外気と入れ替わるということは、外の湿度が高い夏場は「常に除湿しなければならない」のでは!?と思った方もいるかもしれません。

しかし除湿器に関してはエアコンの運転だけで高い除湿効果を得られるので、高性能住宅では基本的に必要ないと考えられます。(ひかわ工務店の家では不要です)

機種による違いはありますが、一般的にエアコンの除湿能力は除湿器の6倍くらいあると言われていて、電気代に関しても同じ除湿量で比べるとエアコンの方がお得に使えるんです。

梅雨の時期は真夏ほど気温が高くないので、エアコンを使って除湿していて寒さを感じた場合には、別の部屋のエアコンで暖房運転をすることでさらに高い除湿効果と快適な温度を保てます。勿体ない使い方をするな~という声も聞こえそうですが、それでも除湿器で同じ量の除湿をするより省エネなので、これも高性能住宅ならではの暮らし方、新常識と言えるかもしれませんね。

ここまでのお話で疑問に思ったことがある方や、高性能住宅の暮らし方って本当にそれで合ってるの?と思った方は、ぜひひかわ工務店の高性能住宅を見にきてくださいね。疑問をすっかり解決いたします♪

\おすすめ記事/

読むだけで建築知識がつく入門講座♪

とにかく読みやすい、会話形式のコラム!

多角的に家づくり情報を求めている方はこちら♪