対談コラム

【スタッフ対談】#13|毎年恒例、2026年トレンド予想!家づくりで今年流行りそ…

家づくりコラム

こんにちは、山梨県甲斐市のひかわ工務店です。

昨今の家づくり業界では、開放的な空間でいかに快適に暮らすかという価値観が浸透し、家の中を見通せる&風通りのいい間取りを採用する人が増えてきました。

そんな中で今、検討している人が多い「室内窓」について、ひかわ工務店の室内窓採用例も交えながら解説していきたいと思います!

ぜひ最後まで読んで、参考にしていってくださいね。

室内窓とは、家の外から見える外壁の窓とは異なり、部屋の中の「内壁」に取り付ける窓のことを指しています。

ガラスの有無はあまり関係がなく、内壁に窓枠が組み込まれている場合に「室内窓」と呼ばれているイメージです。

室内窓を取り入れる目的はいくつかあり、例えば

・採光のため

ex)自然光の入らない書斎に、隣のリビングから太陽の光をお裾分けしてもらえる。

・通風のため

ex)ガラスを入れずに、大きな通風孔のようなイメージで窓枠だけを壁につける。

・空間につながりをもたせるため

ex)玄関とリビングの間の壁に室内窓を設けることで、玄関までひとつの空間として認識できる。

・空間のアクセントとして

ex)子供部屋の一部に遊び心として室内窓を取り入れ、おしゃれを楽しむ心を育む。

など、人によっていろいろな用途があります。

多くの場合は室内窓を取り入れることで、室内窓のあるフロアを広く感じられるため、開放感を重視する現代の住宅にはぴったりですね。

【!】おすすめの前に

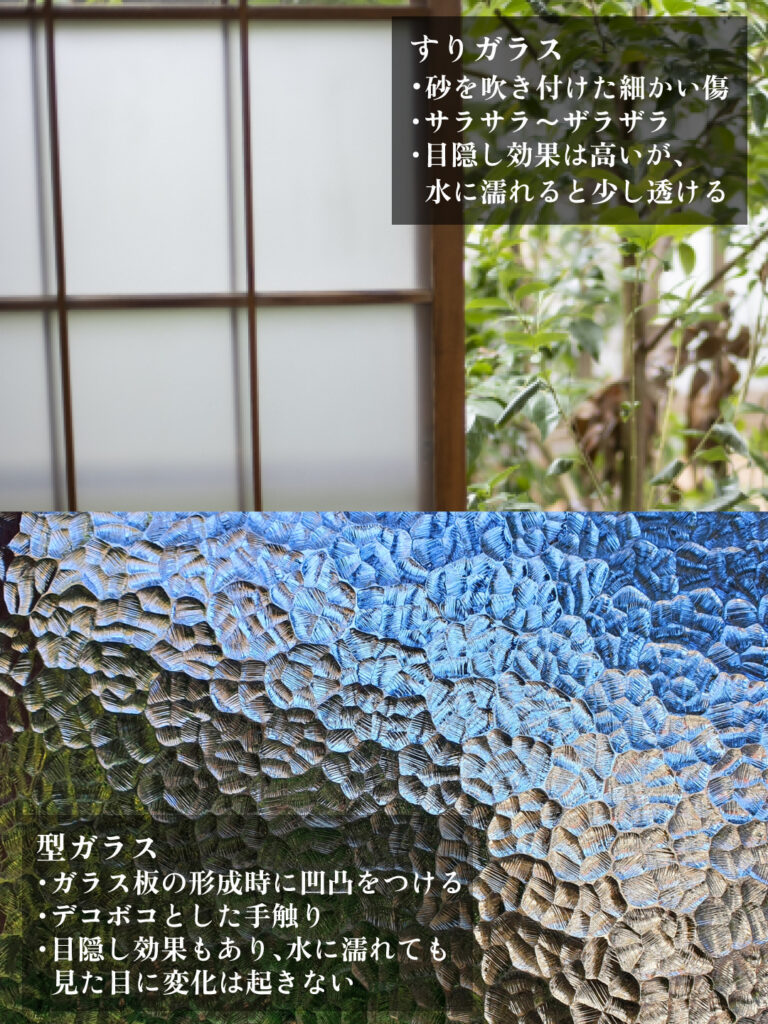

家づくりと無関係なシーンでもよく耳にする「すりガラス」という言葉ですが、実はすりガラスに似た「型ガラス(型板ガラス)」と混同されているケースが多々あります。

・すりガラス……ガラス板の表面に砂を吹き付けて、きめ細かな傷をつけた曇りガラス。質感はサラサラ~ザラザラくらい。目隠し効果は高いが、水に濡れると少し透ける。

・型ガラス……ガラス板を形成する際に凹凸の模様をつけた曇りガラス。質感はデコボコとしている。目隠し効果があり、水に濡れても見た目は変化しない。

上記のような違いがありますが、「すりガラス」が曇りガラスの総称のように使われることも増えてきました。

このブログでは型ガラスについては「型ガラス」と表記させていただきますので、読み違いのないようお気をつけください。

それでは透明なガラスとすりガラス・型ガラスの使い分け&おすすめについて解説していきます!

室内窓に透明なガラスを使用した場合は、すりガラスや型ガラスといった曇りガラスよりも奥の空間まで視線が抜けるため、室内窓のある空間をより広く認識することができます。

当然ですが窓を挟んだ対面からもお互いの様子がよく見えるため、ブラインドを使って視線を遮る手段を備えておくのもおすすめ。普段はブラインドを上げておいたり、水平向きにしておくことで開放感を保つことができます。

型ガラスは透明なガラスと異なり、そのままの状態で常に目隠し効果を発揮してくれます。

玄関から室内を見渡せる室内窓や、書斎と廊下をつなぐ室内窓など、人によっては「この場所は常に目隠しできている方が安心」と感じることもありますよね。

そういった場合は透明なガラスよりも、型ガラスの方が使いやすいかもしれません。

ちなみにすりガラスの場合は水に濡れた部分が少し透けてしまうため、水場や結露の可能性がある場所にはあまり向いていません。ひかわ工務店の家の場合は家の中にほとんど温度差がないので室内窓が結露する状況は起きにくいのですが、一般的な住宅だと”脱衣所の室内窓”は比較的結露しやすいかもしれませんね。

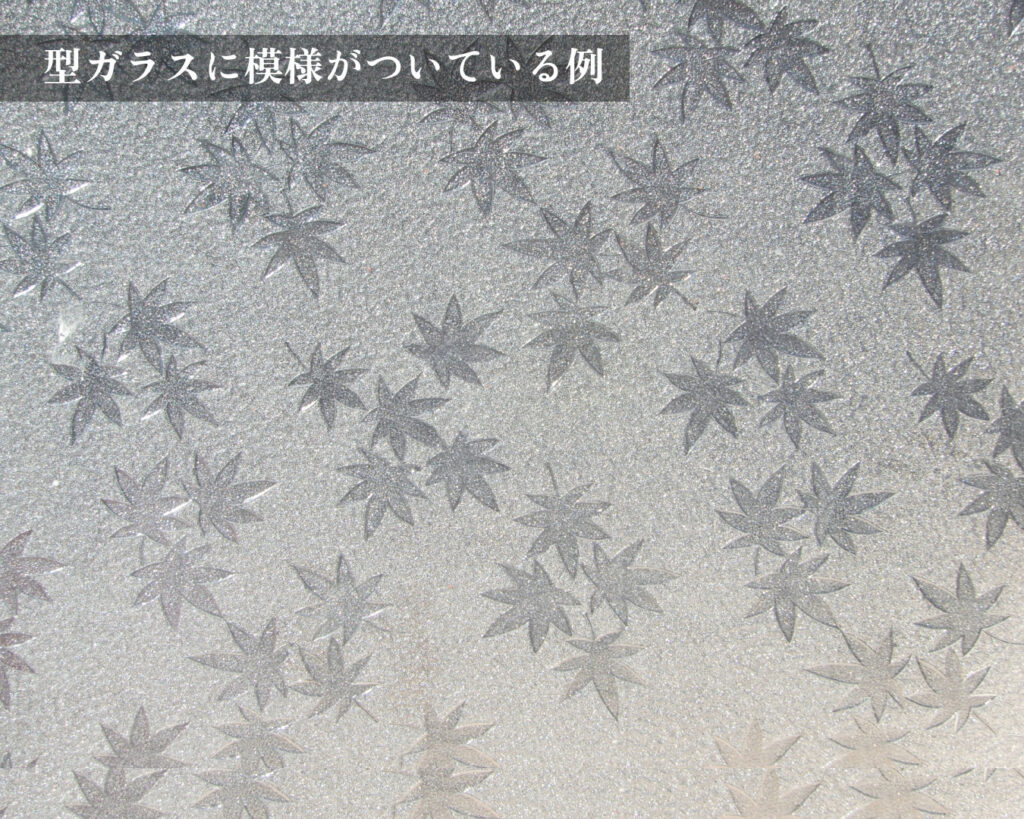

型ガラスもすりガラスも、施す「柄」を選ぶことができ、自分の思い描いている空間により近いイメージの柄でオーダーすることができます。(窓枠の規格にガラスが合えば、既存品も使えます)

ざっくり言うと、すりガラスの場合は絵を入れられる、型ガラスの場合は模様を選べる、といったイメージ。

和な雰囲気を出したい人には和柄の多いすりガラス、レトロモダンなおしゃれを求めている人には型ガラスの方がおすすめです。

ひとことに室内窓と言っても、間取りに与える影響やデザイン、換気計画など家全体のバランスを考えながら設計していく必要があります。

そのため室内窓を採用するにあたって忘れたくないのは、その室内窓をつける目的が達成されることを優先する、ということです。

例えば「採光」のために室内窓を取り入れたはずなのに、光源が遠かったり、窓の位置が低かったりするとその役目を果たさない可能性があります。あるいは「風通し」をよくするために室内窓を取り入れたはずなのに、プライバシー性重視で閉めっぱなしになってしまう可能性も。

こうした「本末転倒」な事態を回避するために、室内窓を取り入れる「目的」は忘れないように気を付けながら計画を進めていってくださいね。

また、ニッチなども同じなのですが、室内窓は壁に穴をあけないとつくることができないため、家の構造上重要な壁(筋交いの入っている壁や耐力壁)には設けることができません。設計士など建築のプロでないと判断がつかない部分なので、室内窓の設置個所に関してはまず担当プランナーへの相談から、と考えておくといいかもしれません。

「窓」についてのブログはこちら

こちらのオーナー様邸では、一階LDKにふたつの室内窓を設置しました。

インダストリアルをテーマにしているため、ある程度はフォーカルポイントが多くても許容できる内観ということもありそれぞれ黒、ダスクブルーと印象的な色の窓枠をチョイス。

玄関とLDKをつなぐ室内窓には、透明ガラスをはめこんだ上でブラインドも設置。普段は視線が通るようにしておき、エントランスまで人が入るような時はブラインドを垂直にして視界を遮る、といった使い分けができるようになっています。

視線の先、玄関の壁一面を飾るNYの街並み(の柄のアクセントクロス)が窓枠の向こうにちらりと見えていると、なんだか異国情緒を感じられてワクワクした気分になりますよね。

ガラス扉を併用することで、より広々とした印象にもなっています。

小上がり和室とリビングの境にある室内窓は、ガラスをはめずオープンなつくりに。

こちらは双方向のコミュニケーションを最優先の目的にしているので、視線も声も通るよう窓枠のみになりました。

イベントごとの飾りつけにも利用しやすいので、毎年クリスマスには窓枠のまわりを飾り付けて家族写真を撮る……なんて楽しみ方も素敵ですよね♪

こちらのオーナー様邸の施工事例はこちら

こちらのオーナー様邸は、アンティーク調のナチュラルがテーマ。

ちょっぴりレトロさを感じる模様の型ガラスを選び、どこか懐かしさを感じられる居心地のよさが魅力のおうちです。

今回の場合は玄関の採光がメインの役割となるため、大きな型ガラスを3連で使用しています。

リビング側からも、視線は抜けていかなくても玄関の様子がモヤモヤと見えることで空間認知が広がり、LDKを広く感じさせてくれる効果があるんですよ。

自分好みなデザインのガラスを使うことで室内窓に愛着が湧き、見るだけでちょっと嬉しくなるお気に入りポイントが増えるのは、もはやライフハック。

室内窓を検討している人には、ぜひ「自分好み」も追求してほしいですね。

こちらのオーナー様邸の施工事例はこちら

こちらのオーナー様邸では、子供部屋に室内窓をちょこっと設置。

勉強机に向かう際の閉塞感を軽減できる上、ドアが開いた際に手元が丸見えにならないことで”見られている”という不安感も軽減できます。

シンプルな子供部屋とは異なるおしゃれなこだわりを感じられて、お子様にとってもきっとお気に入りのポイントになるでしょう♪

お子様なりにインテリアを飾ってみたり、大事な用事を付箋に書いて貼ってみたりと、室内窓を楽しむ姿はきっと可愛らしいものだと思います。

こちらのオーナー様邸の施工事例はこちら

子供部屋のつくり方解説のブログはこちら

今回は室内窓と用途、すりガラスと型ガラスの違いについて解説してみました!

家族のコミュニケーションの円滑化、家の中が明るくなる、風通しがよくなる……さまざまなメリットから室内窓を採用する人がいることがわかりましたね。

ひかわ工務店の公式ブログでは、この他にも家づくりに役立つさまざまな情報を配信中!

この機会にぜひチェックしていってくださいね。